à Franz

On se déplaçait

sans savoir où cela nous mènerait. Le voyage valait autant que son

but : quitter un endroit pour en rejoindre un autre ; un endroit

que l'on avait, d'ailleurs, le plus grand mal à distinguer de

l'horizon. Parfois, le mot d'horizon était bien précis pour décrire

la mélasse dans laquelle nous avancions.

Pour ma part,

j'avais abandonné les cartes pour ne me fier qu'aux récits des

voyageurs. Même s'ils décrivaient un paysage disparu, ils me

livraient son âme et, par là-même, la possibilité de suivre mon

propre chemin. Nul compagnon de voyage avec moi, à peine quelques

auberges, ça et là, où une hôtesse plus ou moins bien disposée

me tendait une tasse pour étancher ma soif.

J'ai vieilli sur

ces sentiers en glanant le peu de sagesse que m'offraient les

rencontres, silhouettes qui éboulaient les cailloux quand elle

s'éloignaient.

Aujourd'hui, je marche toujours – que faire

d'autre ? – même si je suis plus sensible aux déclivités du

terrain. Les arbres sont devenus des présences et je m'arrête de

plus en plus souvent près des lacs pour capter les échos de ceux

qui s'y sont baignés.

Je ne suis plus

capable de mesurer le chemin parcouru. Aux grincements de mes genoux,

à mon dos douloureux, je devine que je suis loin de la cabane que

j'ai quitté dans ma jeunesse.

Les voyageurs que je croise – nous

prenons un thé pour échanger des nouvelles de la route – ne

peuvent m'en dire plus. Eux-mêmes, lorsque je regarde leur visage à

la lueur du feu, me semblent un peu hagards. Sans doute faut-il y

voir l'effet de la fatigue et de la poussière qui nous font comme un

masque à la fin de la journée.

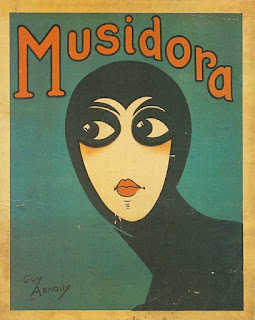

Les femmes que

j'ai rencontrées ne songeaient guère à s'attarder. La plupart du temps,

nous cachions nos affaires derrière un rocher avant d'aller nous

allonger sous un buisson. Je garde le souvenir de peaux poivrées, de

morsures, de quelques mots échangés dans la timidité de l'aube.

Une ou deux avaient un regard de louve. Je ne les ai jamais revues.

L'orage me

surprenait rarement. Je veillais à surveiller le ciel car, ici, il

n'y a rien de plus pernicieux que de se laisser bercer par ses pieds.

Parfois, un chien

me rejoignait. Il s'agissait le plus souvent d'un corniaud au regard

vif qui frottait ses flancs contre mes jambes. J'aimais sa compagnie,

sa façon d'errer devant moi sans jamais se perdre. La nuit, à mes

côtés, il lui arrivait de redresser la tête pour scruter les

ténèbres avant d'entamer un dialogue silencieux avec quelque chose

que je ne voyais pas. Il disparaissait au bout de quelques jours

aussi rapidement qu'il était apparu et, pendant un moment, je

sentais encore sa présence à mes côtés.