dimanche 10 avril 2016

mercredi 6 avril 2016

Corvéables à merci

L’essence de la société (…)

est d’exempter

le riche du travail : c’est de lui donner de nouveaux organes,

des membres

infatigables, qui prennent sur eux toutes les opérations

laborieuses dont il

doit s’approprier le fruit. Voilà le plan que l’esclavage lui

permettait

d’exécuter sans embarras (…)

En supprimant la servitude, on

n’a

pas prétendu supprimer ni l’opulence, ni ses avantages. On n’a

pas pensé à

remettre entre les hommes l’égalité originelle ; la

renonciation que le

riche a faite à ses prérogatives, n’a été qu’apparente. Il a

donc fallu que les

choses restassent, au nom près, dans le même état. Il a

toujours fallu que la

plus grande partie des hommes continuât de vivre à la solde,

et dans la

dépendance de la plus petite, qui s’est approprié tous les

biens. La servitude

s’est donc perpétuée sur la terre, mais sous un nom plus doux.

Elle s’est

décorée parmi nous du titre de domesticité. C’est un mot qui

sonne plus

agréablement à l’oreille ; il présente à l’imagination une

idée moins

affligeante, et il ne signifie cependant à le bien examiner,

qu’une insulte

plus cruelle faite à l’humanité (…)

Il est libre, dites-vous !

Eh ! Voilà son malheur. Il ne tient à personne : mais aussi

personne

ne tient à lui. Quand on en a besoin, on le loue au meilleur

marché que l’on

peut. La faible solde qu’on lui promet, égale à peine le prix

de sa substance

pour la journée qu’il fournit en échange. On lui donne des

surveillants pour

l’obliger à remplir promptement sa tâche ; on le presse ; on

l’aiguillonne de peur qu’une paresse industrieuse et excusable

ne lui fasse

cacher la moitié de sa vigueur ; on craint que l’espoir de

rester plus

longtemps occupé au même ouvrage, n’arrête ses bras, et

n’émousse ses outils.

L’économie sordide qui le suit des yeux avec inquiétude,

l’accable de reproches

au moindre relâche qu’il paraît se donner, et s’il prend un

instant de repos,

elle prétend qu’il la vole. A-t-il fini, on le renvoie comme

on l’a pris, avec

la plus froide indifférence, et sans s’embarrasser si les

vingt ou trente sols

qu’il vient de gagner par une journée pénible, suffiront à sa

subsistance, en cas

qu’il ne trouve pas à travailler le jour d’après (…)

Il est libre ! C’est précisément

de quoi je

le plains. On l’en ménage beaucoup moins dans les travaux

auxquels on

l’applique. On en est plus hardi à prodiguer sa vie. L’esclave

était précieux à

son maître en raison de l’argent qu’il lui avait coûté. Mais le

manouvrier ne

coûte rien au riche voluptueux qui l’occupe. Du temps de la

servitude le sang

des hommes avait quelque prix. Ils valaient du moins la somme

qu’on les vendait

au marché. Depuis qu’on ne les vend plus, ils n’ont réellement

aucune valeur

intrinsèque. Dans une armée on estime bien moins un pionnier,

qu’un cheval de

caisson, parce que le cheval est fort cher, et qu’on a le

pionnier pour rien.

La suppression de l’esclavage a fait passer ce calcul de la

guerre dans la vie

commune.

Henri Linguet, Théorie des lois

civiles ou principes

fondamentaux de la société (1767)

Merci à J.L. et M.B. pour leur envoi.

lundi 4 avril 2016

Carte de loin (4)

M., le 2 avril 2016.

Je

suis arrivé à M. par la petite route du bas. Je n'ai croisé

personne dans la rue principale. Le printemps n'était pas assez là

pour poser sa chaise devant la porte et la plupart de ceux que je

connais étaient aux champs. J'ai laissé mon sac au pied d'un des

marronniers de la place, juste en face du monument aux morts et,

comme je le fais chaque fois que j'arrive dans une localité, je suis

allé déchiffrer le nom des tués de 14-18. J'y ai retrouvé deux

cousins et j'ai calculé qu'un tiers des hommes de la commune n'était

pas revenu de cette boucherie.

Après avoir lu une dernière fois la liste des noms gravés sous les pieds du poilu, je suis allé m'asseoir près du marronnier. Nous étions en pleine période de commémoration de cette guerre et j'ai pensé à la lettre qu'écrit le Commandant Delaplane à Irène de Courtil à la fin du film de Bertrand Tavernier La Vie et rien d'autre. Je me suis dit qu'elle esquissait le seul hommage que nous pourrions rendre à ces hommes ainsi assassinés au lieu de la bouillie médiatisée et patriotarde que l'on connaît.

Après avoir lu une dernière fois la liste des noms gravés sous les pieds du poilu, je suis allé m'asseoir près du marronnier. Nous étions en pleine période de commémoration de cette guerre et j'ai pensé à la lettre qu'écrit le Commandant Delaplane à Irène de Courtil à la fin du film de Bertrand Tavernier La Vie et rien d'autre. Je me suis dit qu'elle esquissait le seul hommage que nous pourrions rendre à ces hommes ainsi assassinés au lieu de la bouillie médiatisée et patriotarde que l'on connaît.

« Post-scriptum :

c’est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres

terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes

alliées à descendre les Champs-Elysées lors du défilé de la

Victoire, environ trois heures je crois, j’ai calculé que, dans

les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation

réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable

folie n’aurait pas duré moins de onze jours et onze nuits.

Pardonnez-moi cette précision accablante.

A

vous, ma vie... »

jeudi 31 mars 2016

Carte de loin (3)

Je quitte le hameau de

P., quatre maisons aux portes serties de vigne construites au pied du

causse. Je grimpe bientôt à l'ombre d'une forêt de châtaigniers

et de hêtres et, à mi-pente, débouche sur un grand champ où paît

une centaine de brebis aux yeux cerclés de noir. Sous un chêne,

près d'abreuvoirs en aluminium, le berger, un jeune type blond d'une

trentaine d'années, dispose des blocs de sel. On se salue et

entamons la conversation sans façon.

Vêtu d'un bleu de travail, de

bottes en caoutchouc et d'un tee shirt, il a croisé les mains sur son

torse et garde le regard fixé sur les brebis. Comme beaucoup de

paysans que je connais, il est d'une pudeur que poivre un accent dont

la rugosité est prompte à la saillie. La sympathie est immédiate.

Il est né à F., comme moi, et sa famille habite le hameau depuis

plusieurs générations. Il a repris l'exploitation de son père il y

a sept ans et se plait dans ce métier qui n'est pas dépourvu de solitude. « Quelle fille a envie de se marier à

un paysan, aujourd'hui ? ».

Bien sûr, nous parlons du prix de

la viande et des difficultés que connaît la branche ovine. Les

règlementations européennes le désarçonnent. Même si je sens

chez lui un certain fatalisme, il est révolté par le puçage

obligatoire de ses brebis. Il lève un index vers le ciel :

« Vous vous rendez compte : ils peuvent suivre mon

troupeau par satellite ! ». L'image déplaisante de cet espion

arien plane un moment au-dessus de nos têtes. À cet instant, nous nous

rappelons ce qu'est notre monde : une sphère bourdonnante sans

centre ni périphérie qui fait de ce coin de bois l'illusion d'un

refuge. Les syndicats ne font pas grand chose. Il ne se sent pas

écouté. Il ajoute alors quelque chose qui me cloue : « J'ai lu La

lettre aux paysans de Giono, c'est vrai ce qu'il écrit. ».

Je lui demande comment il est arrivé à lire ce texte. Il me réponds

qu'un ami lui a offert le bouquin et que, bien que sceptique au

début, il a été conquis par les mots de l'écrivain. « C'est

un type qui a compris ce qu'était un paysan ». Une bouffée de joie m'envahit à entendre les mots du poète ainsi confirmés par cet

homme. Je comprends le sentiment de solitude qu'il doit éprouver

dans une réunion de la FNSEA...

Les brebis se sont rapprochées, sans

doute attirées par le sel. J'ai encore un peu de chemin à faire avant la nuit.

Nous échangeons deux ou trois mots puis on se sert la main. Il

regagne son champ, je reprends mon ascension vers le plateau alors

que se mélangent en moi les sentiments d'incomplétude et

d'émerveillement qui me hantent chaque fois que je sors d'une bonne

rencontre. Le causse apparaît peu à peu avec le vent. Je m'engage sur un

chemin environné de muret en pierres sèches. Devant moi, un horizon de collines m'offre le

ciel. Allons, j'ai encore assez de soleil pour rejoindre ma

destination.

lundi 28 mars 2016

Carte de loin (2)

L.,

le 28 mars 2016.

La

petite départementale serpente entre des champs de vignes et des

bois d'yeuses. Nous roulons au milieu de ce paysage que Marc connaît

bien. Il est né ici et, pendant 30 ans, en a parcouru les routes

pour le compte d'une compagnie d'assurance.

A

sa retraite, il a été élu conseiller municipal à L. et a pu

mesurer la part d'impuissance du politique face aux intérêts

particuliers. Pourtant, malgré son âge et une retraite confortable,

il ne s'est pas résigné à abandonner la res

publica. Il est

visiteur de prison et se rend régulièrement dans les maisons

d'arrêt du pays. Je sais qu'il va de temps en temps Paris où il a

pris quelques responsabilités dans les instances de cette

association. Marc

me fait penser à un romain de l'antiquité : le cheveux court et

blanc, la peau halée, cet homme mince s'exprime avec la sobriété

de certaines lettres de Pline le jeune lorsqu'il écrivait de sa

villa de Stabies. Nous allons débroussailler les alentours de son

cabanon qui se trouve près de T. Je devine l'attachement qu'il porte

à cet endroit par le soin qu'il met à l'entretenir avec son épouse

loin des tracas de la civitas.

Quelques

villas annoncent Marc que nous traversons bientôt. C'est un joli

village de 3000 âmes perché sur un promontoir dominant l'A.

Quelques rues en pente s'étoilent depuis des placettes ombrées par

des platanes et une église au beffroi rectangulaire caractéristique

des villages de la région. Avec les artisans et les fonctionnaires,

vivent ici de vieilles familles paysannes qui cultivent encore la

vigne et l'olive autour de la commune.

Marc

me montre sa maison natale. C'est un petit immeuble ocre du XIXe

situé au milieu de la rue principale. Trois locataires lui

permettent d'entretenir ce lieu où il a vécu une enfance entre deux

parents qui ne s'aimaient pas et, plus tard, dans une pension tenue

par des religieux qui furent l'origine du solide anticléricalisme

qui le caractérise chaque fois que nous parlons de religion.

A

la sortie du village, nous nous garons devant la coopérative

viticole pour y acheter quelques bouteilles. Le bâtiment, construit

dans les années 30, a été refait récemment : on a enlevé le

crépi pour dénuder les pierres et une grande porte vitrée permet

au visiteur de distinguer, depuis le parking, les cuves et les

bouteilles qui y sont entreposées. Là, chaque année, Marc fait

presser les raisins de l'hectare qui s'étend devant son cabanon.

Cinsault, Syrah et Mourvèdre composent un vin léger que nous

boirons à midi.

Après

quelques kilomètres, nous arrivons au cabanon. Je suis frapppé par

la beauté du lieu. La petite maison de pierres sèches est bâtie à

mi-pente d'un vallon où vignes, pins et restanques cohabitent

harmonieusement. Nous descendons de la voiture et je pense à

Giono qui disait que tout le bonheur

des hommes

est

dans de petites vallées. Marc sourit, conscient du charme qui saisit

chacun des visiteurs qu'il amène ici. D'un geste auguste, et

décidément très romain, il m'indique la vingtaine d'oliviers qui

lui fournit, chaque année, quelques litres d'une huile très douce

qui fait merveille dans une salade.

Nous

sortons les outils de la camionnette. Machettes, sécateurs, rotofil,

tronçonneuse... Les deux restanques qui surplombent la petite

construction n'ont pas été nettoyées depuis cinq ans. La garrigue

a repris ses droits : cistes et pistachiers, enserrés dans une

salsepareille tenace, voisinent avec des buissons de chênes kermès.

Nous nous mettons au travail pour profiter de la fraîcheur du matin

et progressons bientôt dans les senteurs des buissons de thym que

nous foulons au fur et à mesure de notre avancée.

A

midi, nous déjeunons sous la tonnelle du cabanon et c'est un plaisir

que de se réjouir ici un verre de vin à la main. Le soleil de mars

n'est pas mordant, le dos appuyé au mur du cabanon, je peux étendre

mes jambes sous sa chaleur bienfaisante. Chaque fois que je porte le

verre à ma bouche, je sens l'odeur de sève qui imprègne mes mains.

Le silence nous enveloppe car il est trop tôt pour les cigales et,

depuis que nous sommes ici, je n'ai vu passer qu'une seule voiture

sur la petite route qui passe en contrebas.

À

deux heures, nous reprenons le travail pour couper à la machette les

derniers buissons qui ont échappé au rotofil. J'en profite pour

ramasser les pierres qui ont chu des murets. Lorsque le soleil

effleure le sommet des pins, nous avons dégagé la totalité des

deux restanques. Au milieu de l'une d'elle, Marc a épargné deux

oliviers sauvages. "Je les grefferai dans quelques jours,

dit-il". Le travail est terminé. Dans le vallon, l'air s'est

fait bleuté, annonçant l'arrivée de la fraîcheur nocturne. Il est

temps de rentrer.

mercredi 23 mars 2016

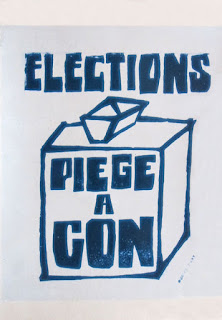

Pour un boycott actif de l'élection présidentielle

Il faut lancer, non pas une «primaire» mais une campagne de boycott de l’élection présidentielle pour délégitimer la structure actuelle du pouvoir.

Pourquoi une «primaire» à gauche ? La première motivation de

ceux qui l’ont proposée est d’éviter de voir imposer à la

gauche un candidat calamiteux et qui a fait ses preuves. Il s’agirait

de donner à cette élection et donc, plus largement, à

l’institution de la présidence élective, davantage de légitimité

démocratique, en soustrayant le choix du candidat aux seules

manœuvres tortueuses de l’appareil des partis.

Ces objectifs sont largement illusoires. Quel que soit le candidat

choisi, on peut être sûr que, s’il est élu, il fera le contraire

de ce qu’il a promis. Et puis, ce n’est pas une primaire ouverte

qui conférera un caractère authentiquement démocratique à une

institution d’inspiration profondément bonapartiste. En France, le

pouvoir du président n’est limité par aucun contre-pouvoir réel,

surtout depuis que la réforme constitutionnelle, qui a ramené la

durée du mandat de sept à cinq ans, a pratiquement mis le

président à l’abri du risque de «cohabitation».

Mais, aujourd’hui, le caractère non démocratique - en fait,

antidémocratique - du système de pouvoir dans les pays développés

tient à des causes infiniment plus profondes que le vice des

institutions. C’est que le fonctionnement de la démocratie

représentative se trouve radicalement faussé : le président et

plus généralement les élus du pouvoir central agissent moins que

jamais en tant que mandataires de leurs électeurs mais en tant que

fondés de pouvoir du capital (les grosses sociétés, les banques et

leurs organes bureaucratiques), comme le démontrent les politiques

dites de «réforme» des gouvernements successifs. Certes, la

démocratie représentative constitue dans son principe même - la

représentation - une aliénation de la «souveraineté populaire» ;

et quant à son rôle de courroie de transmission des injonctions du

capital, il lui est consubstantiel. Mais la démocratie

représentative était née d’un compromis négocié dans le sang

des révolutions du XIXe siècle entre les exigences

dictatoriales du capital et l’aspiration profonde des couches

populaires à la maîtrise de leur vie et de leur destin collectif :

aux détenteurs et aux gestionnaires du capital, la domination des

rapports de production et d’échange et l’essentiel de la

richesse ; aux citoyens prolétaires, certains droits limitant

l’arbitraire capitaliste, une part, toujours à défendre, de la

richesse produite par eux, la responsabilité de maintenir la paix

civile et sociale, l’impôt du sang et une «souveraineté»

politique en grande partie formelle. Aujourd’hui, il semble que le

capital juge encombrantes ces institutions et parasitaire l’exercice

de la «souveraineté du peuple», même tenue en lisière par le

système représentatif…

La crise grecque a fait éclater au grand jour et avec une

évidence théâtrale la rupture de ce compromis. Les personnages y

ont joué crûment leurs rôles : mépris insondable des

gestionnaires du capital pour la «souveraineté populaire» et

inconsistance des représentants de celle-ci, qui se sont finalement

comportés comme s’ils étaient profondément convaincus de

l’insignifiance de leur légitimité démocratique…

Qu’on ne nous rabâche plus que capitalisme et démocratie

libérale - le couple suffrage universel et «droits de l’homme» -

sont génétiquement associés. Les contre-exemples abondent, à

commencer par celui de la Chine. Mais sans chercher si loin : quand

la France, les Pays-Bas et l’Irlande votent «mal», le pouvoir

n’en tient aucun compte ; quand la «sécurité» entre en jeu, ce

sont les pouvoirs de police qui se renforcent, et les libertés qui

trinquent.

On peut se demander si cette perte de consistance des institutions

prétendues démocratiques ne se répercute pas, chez ceux qui

peuplent ces instances, en une inconsistance intellectuelle et

morale. Le niveau des débats entre les candidats républicains à la

présidence du plus puissant Etat du monde a de quoi nous donner

froid dans le dos…

En France, on n’en est certes pas là, mais quelle médiocrité

! Face à l’énormité des problèmes ou des crises imminentes, une

rhétorique creuse, une sottise rusée. Alors, à quoi bon une

«primaire», si c’est pour avoir à choisir entre la peste et le

choléra, ou entre tel et tel petit politicard, d’un sexe ou de

l’autre.

L’impasse actuelle rend opportune une remise en cause du système

politique - ou antipolitique - existant. Il faut lancer, non pas une

«primaire» mais une campagne de boycott de l’élection

présidentielle pour délégitimer la structure actuelle du pouvoir.

Mais pour, du même coup, redonner un sens à la souveraineté

populaire, il faut aussi que ce boycott ne se limite pas à

l’abstention ou au vote blanc, mais débouche sur une intervention

démocratique positive et que les partisans du boycott se

regroupent, forment des comités et débattent, non pas du choix d’un

individu, qui irait exercer le pouvoir à notre place, mais des

transformations de l’organisation politique et sociale, qui

redonneraient à chacun d’entre nous les moyens d’une existence

décente et une prise sur notre destin collectif.

Par Hélène Arnold Traductrice Daniel Blanchard Ecrivain,

traducteur Jacques Blot Auteur, comédien Jacques Signorelli, Michel

Veyrières, Laurent Rivierretous sont d’anciens membres de

Socialisme ou Barbarie et Fabien Vallès Compositeur Claire Lartiguet

Professeure Richard Wilf Journaliste Jacques Duvivier Conseiller aux

prud’hommes Gianni Carrozza Animateur de «Vive la sociale» sur

FPP (106.3) Pierre-Do Forjonnel Enseignant retraité, ancien du

22 mars.

boycottactif@gmail.com

boycottactif@gmail.com

par le COMITÉ POUR UN BOYCOTT ACTIF DE

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

lundi 21 mars 2016

Carte de loin (1)

L. le 19 mars 2016.

Il y a cette gémellité, magie immédiate qu'il est

difficile de dissiper, image trompeuse car les soeurs, sous certains

aspects, ne se ressemblent pas du tout.

Il faut creuser un peu,

s'attarder chez elles, comme je l'ai fait, pour cerner leurs contours et

découvrir que Karine a en elle une noirceur qui, de l'avis même de

ses intimes, détonne : pour elle, le verre, à moitié vide,

est empli d'une eau saumâtre. Lorsque je la regarde, je ressens,

avec un plaisir frissonnant, le souffle des hauteurs abandonnées –

c'est un automatisme poétique : le visage de Karine évoque un

sommet que j'ai escaladé, quelques années auparavant, au plus

désolé des alpes provençales. À trois milles mètres d'altitude,

sur ce vaste crane de pierre dénudée où le vent sciait les yeux, j'avais goûté le plus vif de cette solitude et éprouvé l'absence

de toute présence divine, la preuve de l'irrémédiable solitude de

l'homme. J'avais éprouvé cette ascension comme un avertissement :

la désolation ne s'offre qu'aux athées conséquents.

A mes yeux, Karine traîne avec elle un monde aux enveloppements ténébreux

où les événements fonctionnent à l'instar de pieuvres aux yeux de

soie. C'est un univers fait de velours dangereux, de ciels

tourmentés, d'espoirs battus en brèche, tout un barnum d'effets

atmosphériques qui donne à sa présence la beauté d'une entrée de

tempête.

Quant à Lucile, c'est évident : elle est le

lendemain de cette tempête, le signe que tout déchainement aspire

au nirvana et que les gouttes d'eau qui perlent aux aiguilles des

pins peuvent transcender leur état de fouet pour accéder à celui

de perles. Lucile n'est pas seulement douce, elle sourit avec

précaution, déposant sur les êtres et les choses un or qui

rassérène. J'adore sa façon de saisir les choses avec une

curiosité qui hésite entre l'émerveillement et un clin d'oeil à

la « vous-m'avez-compris ».

mercredi 16 mars 2016

On a fait son baluchon...

...et

on va se balader dans le monde réel, faire quelques rencontres,

discuter un peu, couper du bois, prêter la main aux amis et aux

inconnus, gravir deux ou trois collines pour voir ce que ça donne. Pour

le courrier, laissez tout au bar du coin qui transmettra. J'enverrai une carte de temps en temps.

Love.

Love.

mardi 15 mars 2016

Inscription à :

Articles (Atom)